2024.12.06

- 経営改善

従業員の危機意識の低さに悩む経営者

こんにちは。中小企業診断士の谷です。

経営改善の現場で経営者の方々とお話をしていると、「従業員に危機意識がない」とのご相談をいただくことがあります。

この状況は、多くの中小企業が抱える共通の悩みであり、解消が難しい課題でもあります。

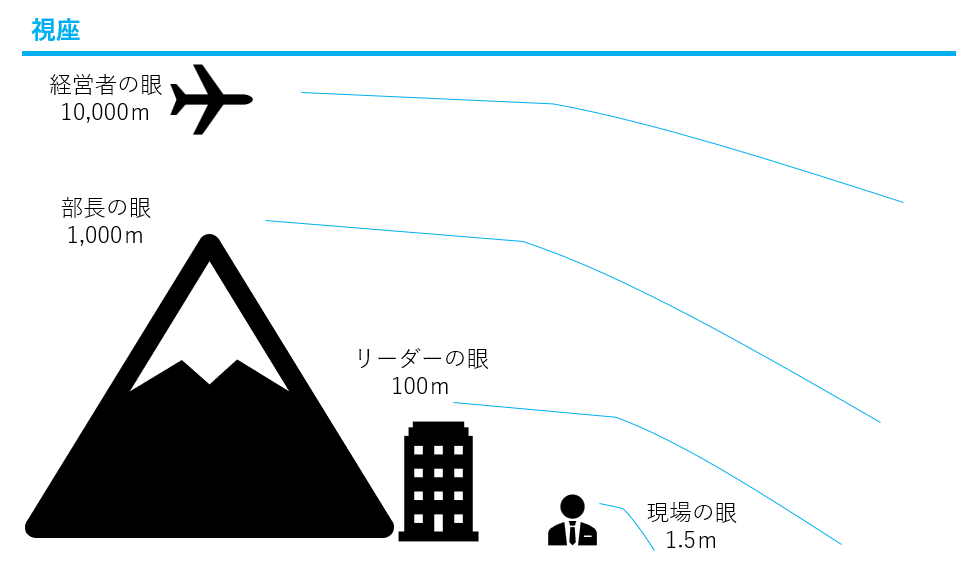

この課題の本質は、多くの場合「視座の違い」にあると感じます。

経営者の視点と従業員の視点が大きく異なっているため、同じ状況を見ていてもその受け止め方が全く違うのです。

さらに細かく見ると、管理職と一般職、正社員とパート社員など、それぞれの立場によって視座は異なります。

それを表現したのが下の図です。

経営者は上空10,000メートルの高さからジェット機のスピードで物事を考え、会社全体の進むべき方向を見極めています。

一方、現場の従業員は地上を徒歩で歩きながら、目の前の業務に集中しています。

この違いは、あたかも同じ地図を見ているようで実際には違う景色を見ているようなものです。

経営者からすると、遠く先に巨大な積乱雲が迫っているのが見えているため、危機感を抱くのは当然です。

しかし、従業員にはその雲は見えず、目の前の道が晴れているようにしか感じられません。

この「見ている景色の違い」が、経営者にとってはストレスの原因となります。

危機感を共有するために経営者が「危機意識を持て」「変化しなければいけない」と繰り返しても、従業員の心にはなかなか響かないことが多いです。

かといって、悪化している経営状況や赤字決算書を詳細に公開してしまうと、逆に従業員の不安を煽り、離職リスクが高まる可能性があります。

また、交際費や役員報酬といった情報が明らかになることで従業員の反発を招くリスクも考えられます。

この問題を解消するには、「視座を合わせる」ための工夫が必要です。

具体的には、以下のようなアプローチが考えられます。

-

優秀な従業員に役職を付け、視座を引き上げる

リーダーや管理職としての役割を与えることで、従業員の視座を高め、経営者に近い目線で考えられるようにする方法です。

-

経営者が従業員の目線に合わせて動機づける

現場の目線に立ち、一緒に課題を共有しながら進めることで、従業員が危機感を自分事として感じられるようにします。

-

認識を合わせるための「地図」を作る

経営方針書、事業計画、行動計画(アクションプラン)といった「地図」を作成し、全員が同じ方向を目指すための共通認識を形成します。

特に3つ目の「地図」の作成は非常に効果的です。

重要なのは、経営者が一人で作り上げるのではなく、現場の意見を収集しながら、一緒に作成することです。

計画の作成プロセスを共有することで、従業員もその地図に対して主体的に取り組むようになります。

地図作りの際には、いくつかのポイントがあります。

たとえば、事業計画書では人件費を1行でまとめる、粗利益までの簡素な計画にするなど、細かすぎずわかりやすい内容にすることが大切です。

行動計画では、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)の視点やSMARTの法則(具体的・測定可能・達成可能・関連性がある・期限がある)の基準で計画を立てると、実行可能性が高まります。

詳細な計画書の作成方法については、別の記事でご紹介します。

同じような悩みをお持ちの経営者の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

中小企業診断士 谷 七音